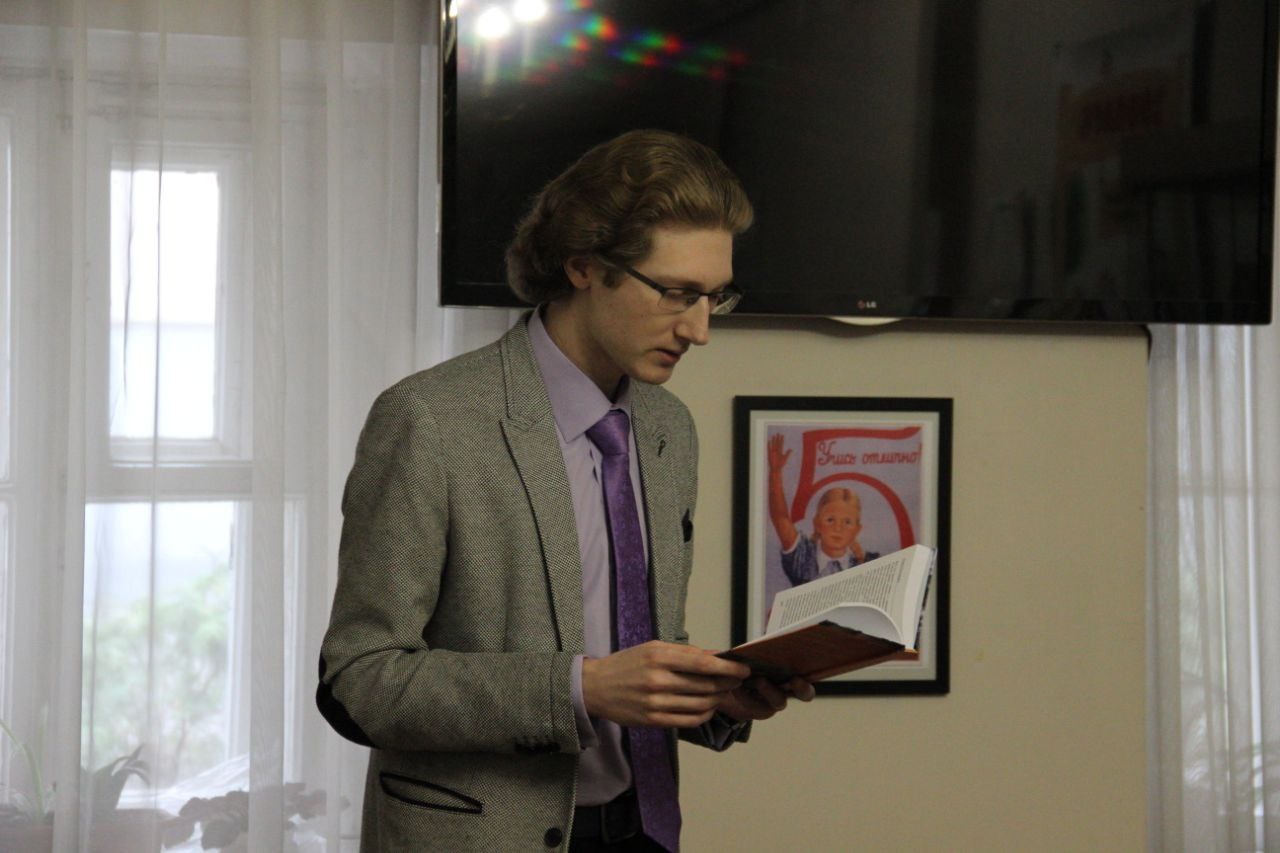

Кульминацией прошедшей недели культурных событий в Воронеже стала презентация романа Павла ПОНОМАРЁВА “Ныне и присно” 13 апреля в Здании мещанской управы. Автор – преподаватель факультета журналистики ВГУ, член Союза российских писателей. Ключевой темой разговора стала генетическая память – память рода.

О чём роман

“Ныне и присно” — современный роман о людях во времени и вне его, о вечных ценностях и тяжёлом выборе, перед которым жизнь ставит каждого из нас. В центре повествования — история судеб нескольких поколений провинциальных интеллигентов Кручининых. Студент-историк Егор КРУЧИНИН в разгар пандемии оставляет учёбу в Воронеже и возвращается в родной край. Там герой углубляется в поиски скрытой в истории правды о своей семье. Он узнаёт о своём прапрадеде – священнике, ставшем жертвой репрессий и расстрелянном в 1937 году…

С чего всё начиналось

Ещё школьником Паша хотел описать историю своей семьи. С ранних лет он слушал рассказы о своих родных. Его предки были из семьи потомственных священнослужителей. Прапрадед был расстрелян в 1937 году и стал последним настоятелем церкви, которая давно уже не существует в его родном городе — Лебедяни. Долгое время история скрывалась и замалчивалась. Но в период 1980–1990-х годов архивные документы начали “выходить наружу”. Тогда прадед Павла, сын расстрелянного священника, стал искать следы отца, потому что никто в семье не знал о его судьбе. Оказалось, что отца расстреляли в Воронеже и захоронили в пригороде – в Дубовке, где сегодня – мемориальный комплекс жертв репрессий 1930–1950-х гг. В процессе взросления Паша узнавал подробности более детально, и информация наложила на него особый отпечаток… В 2005 году на доме, где жил прапрадед, повесили мемориальную доску. Мальчик тогда был ещё совсем маленький и мало что понимал, но вот с тех пор в его память запала та фотография прапрадеда. На ней был изображён священник с длинными волосами и бородой. Образ в чём-то иконописный… Постепенно открывая новые подробности из жизни родственника, юноша понимал, что об этом надо говорить, об этом надо писать. Из таких личных маленьких историй складывается история большой страны.

«…если не напишу роман сейчас, то не напишу потом никогда»

Когда Павел поступил на факультет журналистики ВГУ, тема на время его отпустила. Хотя в это время он активно работал в федеральных и областных архивах. История рода обрастала новыми подробностями, уходила корнями глубоко в века. Мысль структурировать эти знания вновь стала посещать юношу. Тогда он и начал писать. Сначала это были обрывочные черновики, дневниковые записи, временами – краеведческие статьи и очерки. В сентябре 2022 года Павел понял, что если не напишет роман сейчас, то не напишет потом никогда. Поздними вечерами, ночью, ранним утром, когда только мог – писал. Весной 2023 года роман был закончен. Первым читателем стал Василий НАЦЕНТОВ — поэт, прозаик, друг Павла. Вместе они начали думать, где можно опубликовать роман. Диапазон оказался большой – от “Знамени” до “Нашего современника”. Путь предстоял любопытный.

«Мне очень повезло с издательством, которое согласилось опубликовать мой роман»

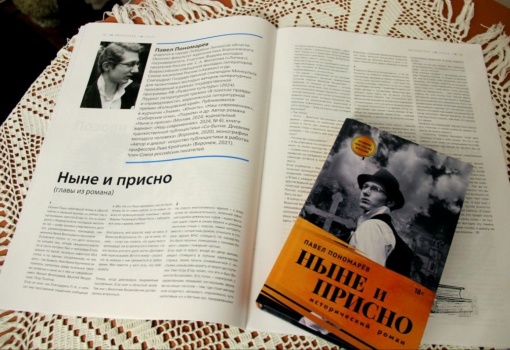

Изначально роман был опубликован в журнале “Наш современник”. С недавних пор журнал обновил и издательскую политику, и дизайн. А вместе с внешним обновлением произошло и внутреннее.

Дмитрий ЛАГУТИН, редактор отдела прозы журнала “Наш современник”, на своей страничке в ВК выложил пост с посылом: ждём хорошую прозу. Павел подумал, почему бы не попасть под эту категорию со своим романом. Текст одобрили и опубликовали. А чуть позже роман удалось издать отдельной книгой. Издательство “Волки на парашютах” специализируется на детской литературе, но недавно решило выпускать книги молодых авторов. Первой такой книгой стал роман Павла Пономарёва.

Сопротивление материала

Повествование необходимо было расширить. Изначальный жанр походил на большую повесть или, по определению самого автора, был «романом на одну ночь». Однако дело не столько в объёме, сколько в событиях и масштабе, которые затронуты на страницах произведения. Роман вместил разные эпохи. В процессе повествования автор сломал хронологию. XVII век, XIX век, XX век и, наконец, XXI-й — время пандемии. Павлу показалось, что это наиболее подходящий современный период, в котором можно говорить о том, что беспокоит, и о том, про что сегодня открыто сказать сложно. В тело текста удалось «врастить» мемуары двоюродного прадеда автора, материалы архивно-следственного дела. Хотя текст романа – не документальный, а художественный: реальность входит в художественную ткань произведения.

Главный герой вместе со своим двоюродным дедом в конце романа предугадывают события, которые произойдут после пандемии. Сказать об этом помогают события 1937 года.

Вопрос-ответ

Павел Пономарёв ответил на вопросы корреспондента “P.S. — 5 сов”.

Елизавета ЕФРЕМОВА (Е. Е.): Почему у романа именно такое название?

Павел Пономарёв (П. П.): Я долго думал над тем, как его всё-таки назвать. В журнальной версии он называется несколько иначе: “И ныне, и присно…”. В издательстве были против длинного названия. Поэтому мы решили оставить более лаконичный вариант. А смысл, который я вкладывал в название, заключается в том, что если переводить эту фразу на современный язык, то она означает «сейчас и навечно»: роман написан про вчера, но о сегодня и, надеюсь, для завтра. А ещё слова названия обыгрываются в самом тексте, когда перед сном бабушка учит главного героя – маленького мальчика – молитвам, и эти слова произносит внук вслед за бабушкой, заучивая их.

Е. Е.: Главный герой — это вымышленный персонаж, собирательный образ или у него есть прототип?

П. П.: Этот роман, на мой взгляд, – однозначно художественное произведение, не нужно его ассоциировать со мной, как и главного героя. Хотя эти параллели волей-неволей всё равно будут прослеживаться, так или иначе. Если говорить о главном герое, конечно, в нём есть и мои черты, но я думаю, что всё-таки в нём больше черт стёртых – типизированных: мне захотелось типизировать этого молодого человека, создать типаж такого современного героя, который будет выключен из этой современности. Юноша, не нашедший себя, “свой среди чужих, чужой среди своих”. И конечно, то, что происходит с этим героем, не пожелаешь никому. А вообще там много героев, в которых читатели могут узнать себя. Каких-то персонажей я действительно списывал с реальных людей – в том числе с близких родственников.

Е. Е.: На какую аудиторию изначально было рассчитано произведение?

П. П.: Когда я писал роман, то эгоистично не думал о своём читателе. Я его не видел и не знал, кто это будет. Была лишь цель написать именно то, что изначально задумывалось. В конце концов, я был готов к тому, что этими читателями окажется мой ближний круг. Безусловно, я бы хотел, чтобы роман читали, но понимаю, что это особая аудитория – конечно, не массовая. Это читатель, который постоянно размышляет и обременён знаниями – может быть, даже лишними.

Е. Е.: У вас элитарная деятельность – литература, журналистика, краеведение, генеалогия. Это, на первый взгляд, резонирует с вашим возрастом. Как вы думаете, такой отпечаток наложила среда, в которой вы росли, воспитание или генетический код?

П. П.: Я в своей семье «выродок» (смеётся). Мои родные – от сохи и завода (если, конечно, не углубляться в то прошлое, где были потомственные почётные граждане, священнослужители). Моя семья – из рабочей интеллигенции провинциального города. Безусловно, среда, в которой я рос, имела влияние. Мне повезло: я очень много взял от бабушки и дедушки. Не зря говорят, что когда тебя воспитывают через поколение, то человек становится сознательным уже в малом возрасте – раньше взрослеет. Я думаю, в моём случае произошло что-то подобное. Но всё-таки мне кажется, что здесь дело не только в среде, а ещё и в том, каким я родился. Каждый человек уникален, и есть вещи, заложенные с рождения. А ещё мне всегда была интересна история места, в котором я рос. Так что отпечаток накладывают и среда, и семья, и врождённые склонности.

Друзья и гости. Диалог

Павел Пономарёв:

— Книга издана в конце 2024 года в Москве. В декабре на ярмарке Non/fiction была автограф-сессия по случаю выхода романа, на которой была Мария БАХТИНА. В феврале была презентация этой книги в Лебедяни, затем – в Липецке. Ну и, наконец, мы дошли до Воронежа. Маша была редактором этого романа, когда он готовился к публикации отдельным изданием. Маша видела то, что изначально было опубликовано в “Нашем современнике”, а потом прочитала то, что вышло отдельной книгой. Там есть некоторые различия, дополнения. Поэтому во многом благодаря Маше этот путь от журнальной версии к книжной был именно таким.

Мария Бахтина, редактор романа:

— Когда я взялась в качестве редактора за этот текст, то даже не подозревала, о чём он может быть. А когда начала читать, с удивлением узнала о судьбе семьи Паши и поняла, насколько похожи судьбы наших семей, потому что и в моём роду есть репрессированные священнослужители, и высланные, и расстрелянные. Больше всего поражает глубина, затрагивающая личные, спрятанные истории, которые отзываются в сердце при прочтении. Казалось бы, человек пишет о том, что для его семьи максимально сокровенное, а читаю я как будто о себе. То, насколько наши семьи пострадали когда-то от репрессий, тяжело осознать. История нашей страны и моя личная история от этого становятся, наверное, более объёмными. Для меня работа над этим романом стала делом почти семейным, несмотря на то, что мы с Пашей были очень плохо знакомы. Стоит заметить, что работа велась в очень активном режиме. Задачи, которые поступали от издательства, зачастую требовали решения в два-три дня, когда необходимо было круглосуточно вносить какие-то изменения и придумывать какие-либо решения. Я очень рада, что этот роман вышел, что он продаётся на федеральных площадках, что читатели у него есть не только в Воронеже. Я желаю ему много читателей, желаю откликов – и хороших, и плохих, всяких! Чтобы эта история стала объёмной для всех. Не просто историей одной семьи, а историей истории.

Галина УМЫВАКИНА, поэт, председатель воронежского отделения Союза российских писателей:

— Честно сказать, я не помню, каким образом мы познакомились с Павлом. Помню только, что фамилия звучала, а значит, человек был. В какой-то момент я заинтересовалась его персоной и прочитала рукопись книги Павла “Со-бытие. Дневник молодого человека”. В целом, текст мне очень даже понравился. Содержание раскрылось как необычное и радостное для представителей старшего поколения, это было таким дружеским подношением. Там было много о друзьях. Я вдруг поняла, что жизнь уже для меня другая, может быть даже чужая, но вот она, продолжается рядом и даже обращается в слово. Поэтому я очень рада, что из дневника вышел теперь роман.

Александр БУНЕЕВ, прозаик, главный редактор газеты “Мысли”:

— Роман я читал ещё до его издания. И, прочитав, не просто обрадовался, а удивился тому, что появилась такая серьёзная вещь. Серьёзная — это когда слово отвечает сути. Тема семейной хроники для меня оказалась очень близка. Эта вещь по-хорошему объективна: она без акцентов. Это достаточно беспристрастный и серьёзный взгляд на судьбу рода и страны. И вообще очень характерно то, что роман отказались вязать в “Знамени”, но вязали в “Нашем современнике”. Такой удивительный баланс, о котором, наверное, стоит поразмышлять. Этот роман можно назвать хорошей монетой в копилку истории.

Дмитрий ДЬЯКОВ, публицист, директор издательского дома ВГУ:

— Павел – молодой человек, наш современник. Именно благодаря таким людям появляется светлая уверенность, что у нашей страны, у нашей России есть душа. Лично для меня на сегодняшний день в истории России 1937 год – самый, пожалуй, непонятный и интересный. А интересен он тем, что показывает, на что способен массовый страх человеческий. У нас удивительная страна, вряд ли найдёшь такую где-то ещё. В этой стране есть личная история, семейная история и история государства. Они почти никогда не соприкасаются. А роду, о котором помнят, повезло, потому что не только его нынешние представители, но и мы с вами имеем возможность прочесть эту семейную историю, можем продумать, прочувствовать, можем сравнить с историей своих предков, своего рода. Это значит, что у рода Павла Пономарёва есть история, есть судьба, и это значит, что она сохранится уже навсегда.

«Неужели ни у кого из нас так до сих пор не хватило смелости сорвать эти белые одежды, прикрывшие нашу чёрную правду? Неужели до сих пор, через восемьдесят лет, мы боимся назвать чёрное чёрным, а белое белым? Но эти вопросы он задавал одному себе. И сам же на них отвечал. Хотя и без ответов всё было ясно» (П. Пономарёв, «Ныне и присно»)

О Дубовке

Евгений РЫБКИН, отец поэта Сергея РЫБКИНА, житель воронежского микрорайона «Сомово», куда сегодня входит Дубовка:

— Я хотел бы сказать о Дубовке – о том мемориале в дубовском лесу. Там целая аллея казнённых когда-то людей. Меня озадачивает и ужасает то, что на этих мемориальных табличках нет имён и фамилий. Там… там только цифры. 25, 30, 50. И вот эти корчевальные ямы, когда закапывались, ещё и засыпались известью. Поэтому люди лежат там неопознанные. Их считали по костям, по черепам. Надо сказать, что убитыми оказывались и случайные люди – любопытствующие или ставшие случайными свидетелями этих погребений. Поисковики продолжают поднимать документы, и они говорят о том, что уже найдено больше двух тысяч человек, а всего погребенных по всему лесу – более десяти тысяч. То есть сегодня мы ходим там по костям. Гуляя по лесу, я часто натыкаюсь на кости. Жёлтые кости, старинные… Это кости тех, кто лежит в этой земле. И эти кости кричат о том, что мы ещё живы…

Елизавета ЕФРЕМОВА

Фото автора

0 комментариев